素人レンズ教室-その4 収差(2) 球面収差 (レンズ教室寸景) |

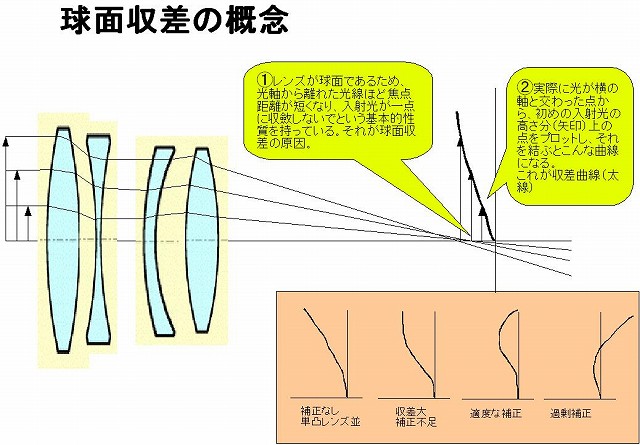

先生: 皆さん、おはよう。今日は大事な授業だと言っておいたから、全員来てるわね。ジローはいる? ジロー: いますよ、先生。すぐ疑うんだから。 先生: いいわねジロー。今日の授業でレンズのボケの7割はわかるようになるからね。 ジロー: 本当ですか?先生はいつもそう言うけど、、、、でもまじめに聞きますよ。 先生: あら、今日は素直じゃない。はるかちゃんと何か良いことでもあったのかな? じゃあ、いい? 最近のレンズはコンピューターであっという間に計算して設計するから、収差はあまり出ないわね。 昔のレンズは手計算だから、本当にいろいろな収差が入り組んで出ます。非点収差やコマ収差は、原理はともかく、 写真に出ると比較的「これ」だと判断しやすいんだけど、画像やボケに大きな影響を与える割に結構わかりにくいのが 球面収差なの。 特に、2-3世代前の標準レンズの描写などは球面収差の補正の程度でボケ味が大きく左右されているわ。 そして球面収差は2線ボケの大きな原因になるのよ。 コンピューター化された後でも、レンズ構成だけでは究極の球面収差補正は無理だとわかったので、現在は 「一億総非球面」に走ったわけ。 ジロー: 先生、じれったいなあ。早く中身に入ってよ。 先生: はいはい。じゃあ、まず球面収差の概念からよ |

|

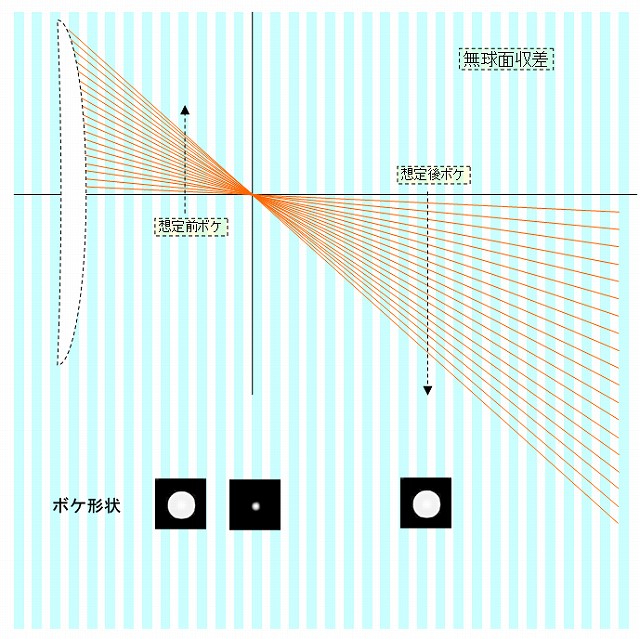

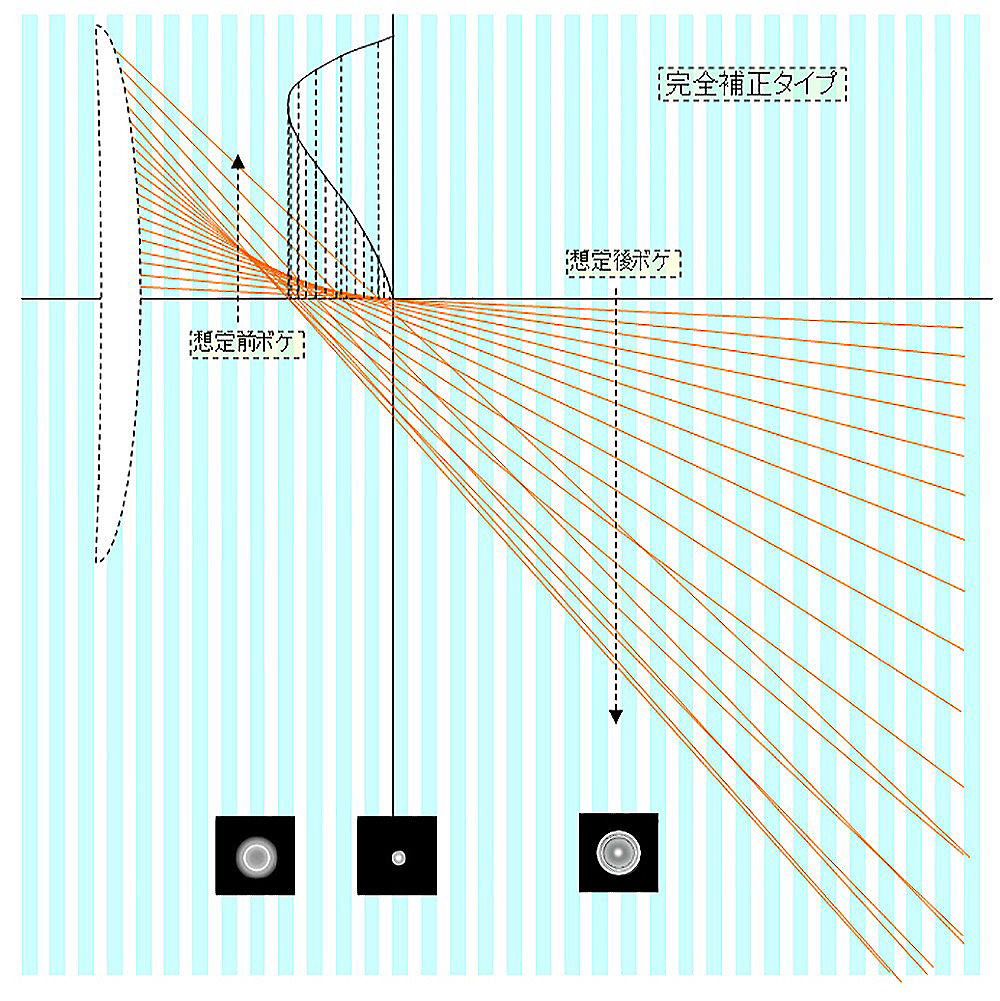

はるか: この光線の位置と焦点距離(焦点位置)のずれが、ボケ味がどう関係しているんですか? 先生: はるかちゃん、そう焦らないでね。 球面収差についてもっとも簡単に理解する方法。それは、実際に光を追っかけてボケを見てみればいいのよ。 じゃあ、おのおのの収差(曲線)に合わせて実際に光線を引いて見てみますよ。 まず初めは収差ゼロの理想のレンズ。非球面レンズは、収差補正ではなくて、何とか根本的に球面収差 をなくそう、この直線に近づけようという努力の証なのね。 |

|

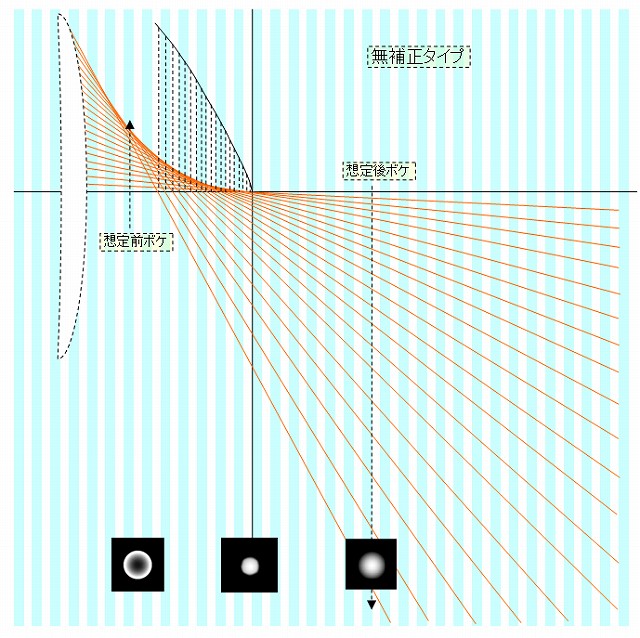

先生: 図の中の線は1本1本手でひいてますので、均一でなくて悪いわね。 まとめると、 ①焦点は1点に集まっている = ピントぴったり。 ②ボケは前ボケ、後ろボケとも均一 = きれいなボケ味(但し、ここまできちんとしたボケができてしまうと 人間の目には多少の2線ボケとして見えてしまうかも知れません。) ジロー: ふむふむ。 先生: ジローよく見てなさいよ。 では次に、収差補正が全く無いレンズ(単凸レンズみたいなものね。)ですよ。収差曲線はかなり 誇張してますからね。 ここまで収差が大きいとソフトレンズの部類になってしまいますね |

|

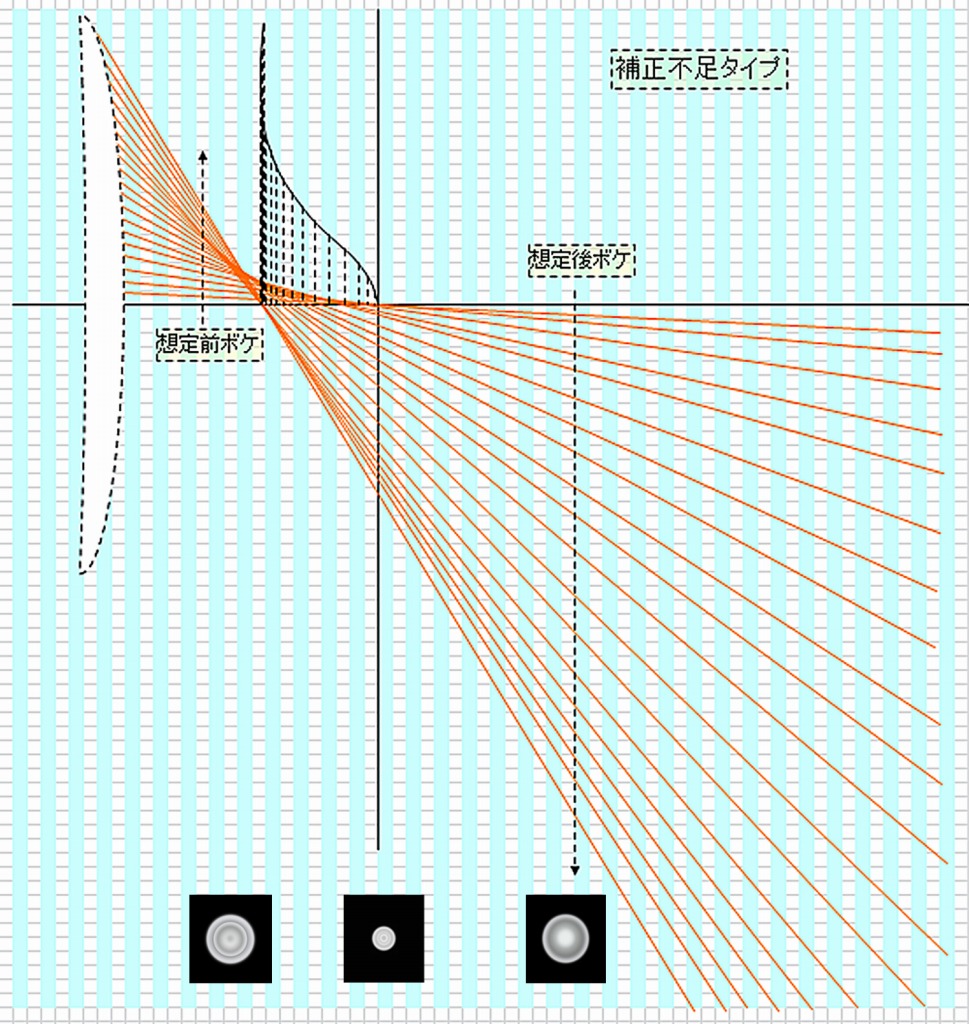

先生: どう?光線の集まり方が上のレンズと全く異なりますね。図中にボケのイメージも入れておいたけど、特徴としては、 ①ピントは1点には来ません。メインの被写体も大きくボケます(ピントがかなり甘くなります。また、これが被写体の「滲み」の 大きな原因) ②後ろに出るボケはきれいです。光が周辺に向かって徐々に減衰していきますので、人間の目にはかなり美しいボケに見える はずです。 ③前ボケは、リング状になります。実写ではあまり前ボケというものを経験する機会が少ないのですが、理論的にはあまり きれいではありません。 はるか: ボケはきれいかもしれないけど、ここまで極端だと実用性は低いかも知れませんね。 先生: そうね。では次は、補正はしてあるけど、不足しているレンズよ。 |

|

はるか: だいぶピントの精度が上ったみたい。 でも、後ボケの光線の周辺部分が集まり始めているわ。 先生: そうね。このように球面収差が発生していると、その補正の仕方と程度によってボケの形が変化するのね。 特に、この例みたいに周辺部分に光線が集中すると、図の中のボケイメージのように、ボケに輪郭ができるわね。 この輪郭が連続すると、いわゆる2線ボケになっていくのよ。でも絞ると2線ボケが薄くなっていくのも分かるわね。 じゃあ、次は補正が適度に行われている場合ね |

|

先生: ちょっと図でははっきりしないけど、ピントの精度がかなり上ったのが判る? ジロー: うん。でもボケの光線はとても複雑に交錯してますね。どんな形のボケになるか全くわからないや。 先生: そうね。この例では意識的にふくらみを大きく表示しているから、適度な補正といっても収差の大きさの方が 強く出てしまうわね。 実際はもっと球面収差自体が抑えられた上で「適度に」補正されるので、もっとピント精度も高いし、 ボケもきれいに出るわ。ふくらみのない部分まで絞れば、ピント精度はかなり上がるわね。 確かに補正が「適度」といっても球面収差の程度も違うし、一言では表しにくい形ね。 ただこの形だと、焦点の位置によって、光の集まり方が変化して、輪郭がきつくなったり、柔らかくなったりするのね。 はるか: でも、レンズの中にはきっと、ピント精度も良くて、ボケも柔らかくて、2線ボケが出にくい補正をされているというものが ありそうだわ。 2線ボケの輪郭は撮影距離や背景の距離によっても違いそうね。 先生: はるかちゃん、適度に補正された良いレンズを見つけたら教えてね。 では、次は意図的に過剰に補正を加えたレンズよ。 |

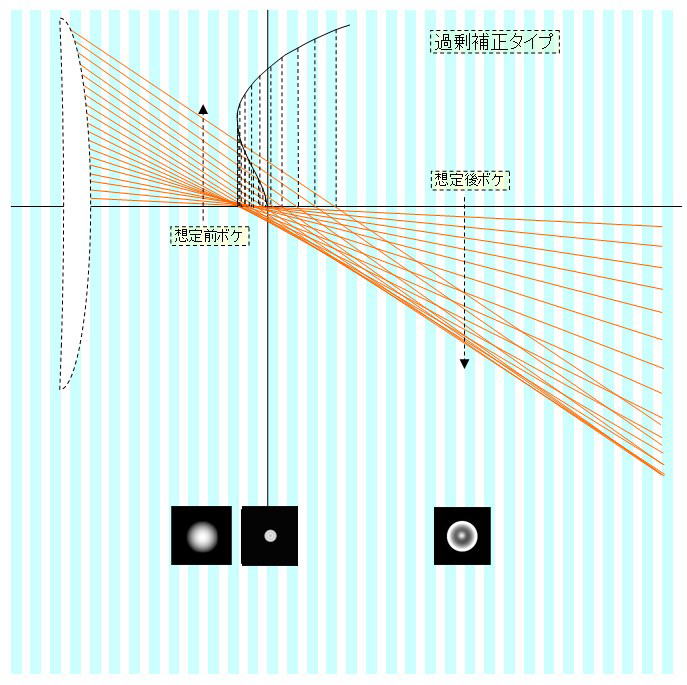

|

はるか: ピント部分の精度は「適度な補正の場合」と大きくは変わらないみたいですね。でもボケの傾向ははっきり異なるわ。 ジロー: そうだね。さっきの適度な補正の場合より、ボケの輪郭が大幅にきつくなってるね。これじゃあ2線ボケがかなり出そう。 先生: 二人ともよく見てね。グラフの基準位置のピントはまあまあに見えるけれど、「適度な補正」の場合と違って、レンズ外側の 光がピント精度に悪い影響を与えているわ。 補正不足の場合の滲み方とは異なるけれど、この補正も滲みはそれなりに強く出るし、大口径ほど強くなりそうだわね。 2線ボケについてはジローの観察の通りで相当はっきり出そうね。 ジロー: この形の典型がタンバールだね。あ、それでタンバールって絞ると急にシャープになってくるんだね。 先生: じゃあ、最後に非球面による補正がどのくらい効くのか見てみましょうね。ノクチルックス50mmf1.2のカーブを使用するわよ。 |

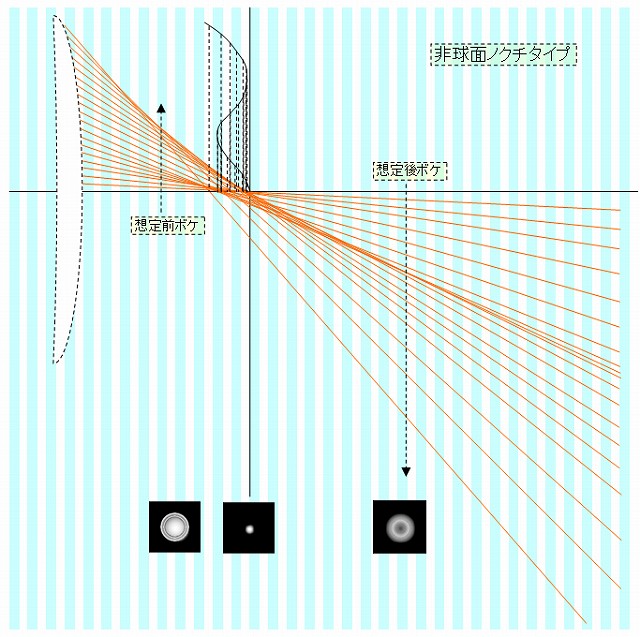

|

はるか: わあ、ピント部分の精度は大幅に上っているわ。さすが非球面ね。 先生: ボケも周辺部分に向かってきれいに減衰していってるわね。ただ、後ボケの円形の中間付近にリング状のものが できやすそうね。 ジロー: 僕この形見たことあるよ。確かにノクチルックスのf1.2のボケに時々こんな形のボケが出てる。 先生: そうね。そこは気をつけて撮影した方が良いわね。でも2線ボケはなさそうね。やはり非球面は効果が 大きいようね。 じゃあ、今日はここまでね。ジロー、はるかちゃんと悪いことしちゃだめよ。また明日元気で学校にきてね。 全員: は~い。ここまでやると、次の様なことが発生します。 いかがでしたでしょうか。 「ウソつき~」とかご意見ある方はどんどんコメントくださいね。 ここで4回目の素人レンズ教室は終わりです。 |